董明珠再干三年

格力电器盈利能力依然出色,但营收已连续七年徘徊在2000亿元左右,摆在格力电器新一届董事会面前的任务依然是寻找新增长点

文| 《财经》记者 韩舒淋

编辑 | 马克

董明珠开启了她在格力电器(000651.SZ)的第五届董事长任期。

4月22日,格力电器发布多份董事会换届选举相关公告。公告信息显示,当天下午,格力电器召开2025年第一次临时股东大会,对第十三届董事会成员进行选举投票,包括董明珠在内的5名非独立董事和4名独立董事全部当选。之后,新成立的第十三届董事会第一次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的选举结果,选举董明珠为公司第十三届董事会董事长,任期三年。

董明珠出生于1954年8月,即将年满71岁。

这一结果并不意外。2月24日,格力电器董事会十二届二十六次会议提名了新一届董事会名单,董明珠位列其中,彼时,外界已预计她将继续连任董事长。

董明珠外,新一届董事会的5名非独立董事中,张伟和张军督是上届董事会成员连任。其中张伟是格力电器高管,此前任格力电器党委书记,2019年1月起任格力电器董事至今。新一届董事会成立后,张伟被董事会聘任为公司总裁,此前总裁一职由董明珠兼任。

张军督则是格力电器经销商背景的董事,1999年起任浙江通诚格力电器有限公司董事长,2012年8月至今任浙江盛世欣兴格力贸易有限公司执行董事兼总经理。他从2012年5月起任格力电器董事至今。

另外两名非独立董事则是新当选的董事。分别是2019年12月加入格力电器,现任格力电器副总裁的舒立志,和2008年加入公司,现任公司总工程师、总裁助理的钟成堡。

新一届董事会的4名独立董事中,北京交通大学经济管理学院教授张秋生为上届独立董事连任。另外3名独立董事均为新当选的独董,分别为东南大学首席教授程明,空调、制冷领域专家李红旗,浙江大学经济学院教授翁国民。知名学者刘姝威曾自2019年起连续两届当选格力电器独立董事,此次未获提名续任。

展开全文

格力电器是中国白色家电巨头,相比另外两大白色家电巨头美的集团和海尔智家,格力电器的特点是空调营收占比突出,优势明显,但多元化业务拓展长期未有显著效果。2023年和2024年上半年,格力电器空调业务营收在总营收中的占比分别为74.14%和78.41%。

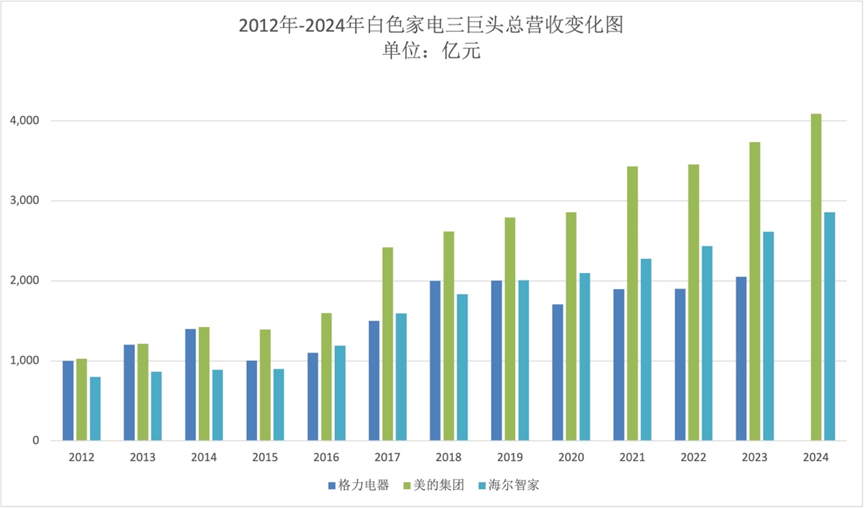

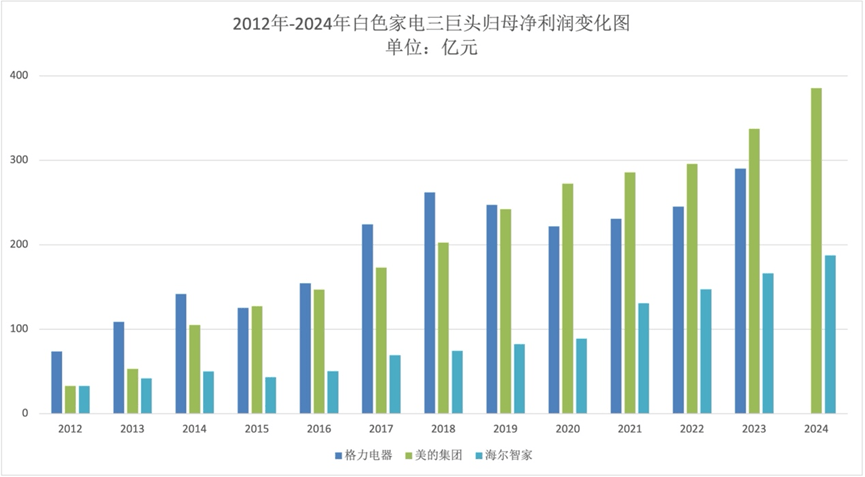

董明珠自2012年接替朱江洪执掌格力,迄今已有13年。纵观13年间格力经营业绩,2018年是一道分水岭。之前的6年,格力营收翻倍,从千亿规模增长至突破2000亿元大关,利润增了将近3倍,从74亿元增长至262亿元。

这期间格力的增长,既得益于蓬勃发展的房地产市场对家电的需求,也得益于格力在空调领域的产品技术积累和渠道策略。借助空调市场龙头品牌的溢价,格力的盈利能力也是白色家电巨头中最突出的。

2012年-2024年白色家电三巨头总营收、归母净利润变化图(格力电器尚未披露2024年财报);来源:Wind,制图:韩舒淋

2018年后,格力营收增长陷入停滞,在2000亿元左右的规模停滞至今,疫情期间还曾出现下滑,直至2023年才重回2000亿元营收。在此期间,得益于空调市场的品牌优势,格力依然维持了不错的盈利水平。但规模上,2020年中开始,格力的空调业务营收已经低于美的。

格力电器尚未披露2024年财报,据2024年三季报,格力电器2024年前三季度营收1474亿元,同比下降5.39%,归母净利润220亿元,同比增长9.3%,盈利能力依然出色,但营收规模小幅下降。

房地产市场萎缩,家电市场增速放缓是格力整体增长放缓的重要外因。内部而言,格力的诸多多元化努力,都还未能取得在空调领域的成功。多年来,格力在手机、小家电、机器人、工业品等多个领域做过努力,也曾试图收购银隆入局新能源汽车,但被股东大会否决,营收占比将近八成的空调业务,依然是格力电器的核心业务。

与之相比,美的集团首先在空调之外的生活电器多元化成就显著,据奥维云网数据,2024年,美的集团在空调之外的8个生活电器品类线上线下份额均位列第一。

家电之外,美国通过收购库卡、高创、科陆电子等工业领域公司,以及发展自身的电机、压缩机等业务,拓展了工业业务的规模。2024年,美的集团总营收突破4000亿元大关,达到4090亿元,其中新能源与工业技术、智能建筑科技、机器人与自动化等业务构成的商业及工业解决方案业务营收规模突破千亿元,达到1045亿元,在总营收占比超过四分之一。

随着董明珠开启第五个格力电器董事长任期,以及近期渠道领域“董明珠健康家”专卖店的陆续更名开业,体现出董明珠依然维持着对格力电器的掌控力,对公司经营而言,也维持了管理团队的稳定。

而摆在格力电器新管理层面前的挑战,依然是如何找到空调之外下一个增长点。

责编 | 杨明慧

封图来源 | 视觉中国

评论